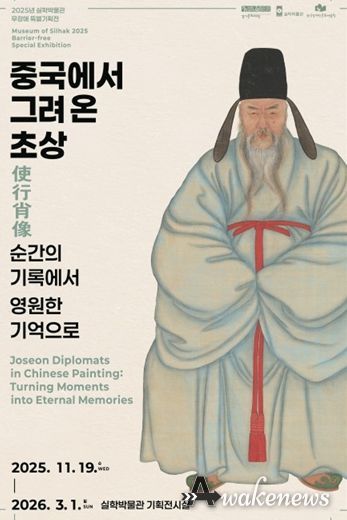

어웨이크뉴스 오경하 기자 | 경기문화재단 실학박물관은 오는 11월 19일 청풍김씨 문의공파와 전의이씨 청강공파 후손들이 기증한 초상으로 무장애 특별기획전 《중국에서 그려 온 초상使行肖像: 순간의 기록에서 영원한 기억으로》를 개최했다. 이번 전시는 2008년 기증된 ‘김육 초상’과 2024년 기증된 ‘이덕수 초상’을 중심으로, 조선시대 사행 초상이 지닌 역사문화적 의미를 새롭게 조명하고자 마련됐다.

전의이씨 가문은 조선시대 문·무를 겸비한 실무관료를 배출한 명문가로, 청렴한 관직 활동을 기반으로 ‘청백리 집안’으로 널리 알려져 있다. 그중 이덕수(李德壽, 1673~1744)는 영조대의 탕평 정책을 지지하며 대제학을 역임한 인물로, 성리학뿐 아니라 도교·불교까지 통섭한 박학과 문장으로 이름이 높았다. 지난해 박물관은 후손들이 보관해 온 가문의 보물 33건 36점을 기증받았으며, 이 가운데 유복본과 관복본으로 이루어진 이덕수 초상 2점이 있어 주목된다.

조선 문사(文士)의 품격을 담은 이덕수 초상, 중국본과 한국본의 만남

〈이덕수 초상 유복본〉은 1735년 청나라 화가 시옥(施鈺)이 그린 전신좌상본으로, 화면 좌측 하단 “宗眞殿挍書兼內閣纂修施鈺, 爲東國李太史寫照” 제기를 통해 제작 시기와 화가가 명확히 확인된다. 반면 〈이덕수 초상 관복본〉은 조선 화가 장학주(張學柱)가 그린 반신상으로, 『사진소발』 기록에 따라 1743년 70세가 되어 기로소에 입소한 뒤 동갑인 윤양래(尹陽來, 1673~1751)와 함께 초상화를 제작했다고 밝혔다. 두 초상은 청나라와 조선이라는 8년의 시차를 두고 마주한 하나의 인물을 그렸다는 점에서, 동시대 양국의 화법·장황·기술을 비교할 수 있는 귀중한 사례로 평가된다.

보존처리를 통해 되살아난 원형

기증 당시 두 작품은 오래된 배접과 화학 접착제로 인해 전체 화면이 굽어 있었으나, 보존처리를 통해 본래의 장황을 다시 밝히고 원형을 회복했다. 이를 통해 중국 화가와 조선 화가가 남긴 화면 구조·색층·묘사 방식의 차이가 명확히 드러났으며, 사행 초상이 지닌 국제적·기술사적 가치를 다시 확인할 수 있다.

현존 4점의 이덕수 초상, 한자리에 모이다.

이번 전시는 실학박물관 소장 2점 외에도 화성시역사박물관의 〈이덕수 초상 유지초본〉과 일본 덴리대학교도서관 소장 〈이덕수 초상 장첩본(영인본)〉을 함께 선보인다. 이로써 18세기부터 19세기까지 이어진 현존 4점의 이덕수 초상이 한 공간에서 완성도의 흐름을 보여준다.

〈이덕수 초상유지초본〉 은 70세 기로소 입소 기념으로 그려진 1743년 〈이덕수 초상관복본〉과 상당히 유사하다. 오사모에 단령을 입은 모습이 동일하며, 얼굴의 이목구비는 작으며, 유난히 미간이 좁다. 수염은 매우 풍성하고 길어, 이덕수의 개성적이고 특징적인 모습을 표현하고 있다. 관복본을 제작하기 위해 만들었던 초본일 가능성이 높다.

〈이덕수 초상장첩본(영인본)〉은 현재 일본 덴리대학교 도서관에서 『한국명인초상화대감韓國名人肖像大鑑』 총 4권의 장첩본 중 두 번째에 속해 있다. 초상 화면 우측 상단에는 “李判書 德壽字聖必癸丑生全義人壽七十二” 판서 이덕수의 자는 성필이며 계축년에 태어난 전의이씨로 향년 72세임을 알 수 있다. 초상 속 시복(일상적인 공무수행을 위한 관복)을 입은 채 삽금대(금장식의 허리띠)를 착용한 이덕수는 긴 수염과 마마 자국 등 세밀한 묘사를 더했다. 18세기 초에 제작된 유지초본과 더불어 1743년 기로소 입소 기념으로 그려진 유복본과 상당히 유사하다. 19세기까지도 이덕수 초상이 지속적으로 그려짐이 확인된다. 이는 모본을 삼아 제작하는 초상의 특징을 보여주는 대표적 사례에 속한다.

이덕수는 1735년(영조 11), 건륭제 즉위에 따른 축하 사신단의 부사로 선발되어 생애 단 한 번 중국을 다녀왔다. 그해 겨울, 그는 북경에서 화가 시옥에게 자신의 초상을 의뢰했다. 이 과정은 그가 남긴 『서당사재』 권4 '사진소발'에 상세히 기록되어 있으며, 사행 초상이 지닌 내적 맥락을 생생하게 전해준다. 그는 여정 중 눈병을 앓아 초상 속 눈과 입의 표현이 완전히 닮지 않았다는 지인들의 반응까지 적어 두었고, 이러한 기록은 초상이 단순한 초상이 아니라 ‘삶의 일부를 그대로 품은 역사적 장면’임을 보여준다.

이번 특별기획전 《중국에서 그려 온 초상使行肖像: 순간의 기록에서 영원한 기억으로》은 한 시대를 살았던 한 인물의 얼굴이 어떻게 시간과 국경을 넘어 오늘에 이르렀는지 보여주는 자리이기도 하다. 초상은 단순히 외모를 재현하는 그림이 아니라, 한 시대의 정신·정치·문화가 스며드는 총체적 기록이자 한 인간의 존재가 지속되기를 바라는 마음의 형상화이다. 이번 전시를 통해 초상이라는 형식이 지닌 시간적 깊이와 문화사적 가치를 관람객과 함께 나누고자 한다.